ランチ後、いよいよ、

ターシャの家と庭へ!!!

この頃には、セスさん、エイミーさんのほか、ウィンズローさん、セスさんの奥さんのマージョリーさん、エイミーさんの二人のお嬢さんも出てきてくださって、ツアーのみなさん、大興奮(≧▽≦)

わかってはいても残念だったのは、ターシャの家も庭も、

写真撮影が禁止されていること。荷物を全部預けてから、小道を通ってターシャの家へと向かいました。

家の中は、二手に分かれて、違う方向から見学し、最後に庭で合流するように計画されていました。

私はセスさんのご案内で、もう一つのグループはセスさんの奥様のマージョリーさんのご案内です。

セスさんが日本語を話すとは聞いていましたが、案内も、流ちょうな日本語でスラスラとやられるのでびっくりしました。

ただ、説明を暗記しているだけのようです。単語はわかるようですが、日本語で質問してもわからない感じです。英語で質問するのですが、セスさんの頭の中は説明する日本語を思い出すのに必死のようで、ほぼ、一方的に説明をしてくださっている状態でした。

もちろん、それはとてもありがたいことなんです、でも聞きたいこともいっぱいあったんですが(^^;

NHKの、ターシャの番組や、買ったDVDを何度も観ているので、家の中の様子はわかっていても、実際の奥行き感や、大きさ、生活感、ターシャの暮らした片りんなどは、行ってみて感じことがいろいろあります。

写真が撮れないので、みなさん、目をこらして、しっかりと記憶にインプットしていました(もちろん、私もです。とはいえ、どれだけ長く覚えていられるかは微妙なんですが…最近記憶力の低下が…)。

セスさんはとても丁寧に、この部屋がこの絵に描かれたんだよ、とか、ターシャが電話のまわりの壁に忘れないようにメモしていたこととか、一つ一つの部屋やおいてあるものを説明してくれました。

一番の感動はやはり、ターシャのアトリエ。

ここで絵を描いていたんだな~と、そのまま残っている画材などを見ながら、しみじみと感傷に浸ったりして。

お亡くなりになった寝室は、両側に窓がある明るい部屋で、窓から庭を眺めたりもしていたのかな。亡くなる前一年くらいは、ほぼ寝たきりだったそうです…。

よくテレビに出てくる入り口のポーチも、あ、ここで紅茶飲んでた!!花を飾ってた!!と、動いているターシャを思い出して、感動!

オスの鶏が、立派な風体でこっちを見てました。いや~絵になる…。

ターシャは1972年から、亡くなる2008年まで、36年間、ここに住み、たくさんの作品を世に送り出し、庭をつくりあげ、家族やお客様をもてなしていたんですね。

家の中の見学が終わり、庭に出たころには雨があがりました。

今年は冬の寒さが長引いたらしく、ターシャが”輝きの季節”と表現した6月でも、花は、シャクナゲが咲いているくらいで、あとは全然、咲いていませんでした…((+_+))

期待していただけに、がっかりですが、天候や暑さ寒さは仕方がありませんね。

ターシャは、自分が亡くなったら庭は自然に返そうと思う、と言っていたけれど、手入れをしなくなると庭というのはあっという間に野生になってしまうので、見かねた家族が少しずつ手は入れているようです。

でも、ここに住んでいるわけではないので毎日手入れはできないでしょう。

実際、全体的にボウボウの庭になっていたのはいなめません。

これからこの家と庭がどうなっていくのか…。自然に返さず、今後もファンに公開していくのであれば、家族だけではおそらく無理なので、ナショナルトラストのような団体にお任せするのも一案なのではないかと、思ったりしました。

せっかく、絵本の舞台にもなった、ターシャの思い入れが詰まった家と美しい庭があるのだから、ファンとしては、これを維持していってほしいと思うのです。

ビアトリクス・ポターのヒルトップ農場のように。

ランチのために出ていたテーブルはなくなり、中はスッキリ。

あれもこれも、どれも欲しい(笑)のを抑えて、みなさん、お気に入りをたくさんセレクトされていました。

私は絵はがき、カード、種、そして紅茶。ターシャのウェルシュ・ブレンド。

ターシャが使っていた茶器のイラストがラベル♪♪これはお茶好きにはたまりません~。

ターシャは、ガーデナーとして有名になる前に、絵本作家として成功しました。

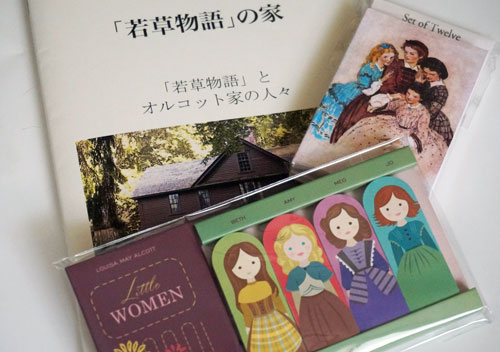

絵本を自分で作るだけでなく、『マザーグース』や『秘密の花園』といった名作の挿画も手掛けました。『若草物語』の挿絵も描いているんですよね!それがまたとっても素敵なんです。

1985年の出版と、だいぶ古いので今は文庫になっていますが、この豪華本のカラーの表紙イラストが私のお気に入り。

オルコットのオーチャード・ハウスで、以前はターシャの挿画の『若草物語』(英語版なので原題はLittle Womenですが)が売っていたそうですが、今はもうないようです。

最後は事務所の前で記念撮影。サインにも、快く応じていただき、私もみなさんも、胸がいっぱい!大満足で帰路につきました。

その前に、カバード・ブリッジCovered Bridge(屋根付きの橋)に立ち寄ってもらいました。

屋根付きの橋は、世界中にありますが、私はまだ実物を見たことがなかったんです。

なぜ橋に屋根をつけたのかというと、初期の古い橋は木造だったので、その腐食や劣化を防ぐため、雨風や雪、凍結を防ぐため、景観のため、など、理由はいろいろです。

屋根をつけることで、寿命を80年以上伸ばせることもあるそう。

映画『マディソン郡の橋』で、二人が出会うきっかけになったのが、屋根付きの橋。クリント・イーストウッド演じるカメラマンのロバートが、屋根付きの橋を写真に収めたくて訪れたものの、迷って、メリル・ストリープ演じるフランチェスカに道を尋ねたことから、二人の恋が始まります。

フランチェスカには夫と子どもがおり、ロバートと一緒に飛び出してはいきませんでした。わずか4日間の燃える恋。アンハッピーエンドのお話ですが、気持ちの上では二人は結ばれているのでした。

立ち寄ってもらったのは「

クリーマリー・カバード・ブリッジCreamery Covered Bridge)」。1879年に建設され、修復を経て、現在に至ります。

ブラトルボロの町で、唯一、当時の姿をとどめる木製のカバードブリッジです。

橋の長さは約24メートル、幅約6メートルで、車が通る部分と人が通る部分とがきちんと分かれています(危なくなくていいですね)。

車道部分の幅は約4・5メートル、人が通る部分は約1・5メートル。

ホテルに行く前に大きなスーパーへ立ち寄り、飲み物などを調達。

ここでもお土産品をゲット。スーパーって、楽しいですよね!

夕食は、ホテルのすぐそばの中華レストランでいただきました。雨はすっかりやんでいました。

旅行記は

9へつづく

お問合せは奥田あてに!

こちらからどうぞ(goole form) 。返信はパソコンのフリーアドレスになります。受信拒否設定されていると返信メールが届かないので、数日たっても返信がない場合はお手数ですが設定を変更されるなど、お客様のほうで対処お願いします。

こちらからメールをしないということはございません。

携帯メールを使って送られてこられた方への私の返信がブロックされる例が多発しています。こちらでは対処のしようがありませんので、ご自身の設定を確認お願いします。

メールアドレスの入力ミス(打ち間違い)も過去ございました。再度フォームから入力をしてみていただくのも一案です。

これまで出版していただいた本がどんどん絶版になっています。原料高で増刷もないとのことです。新品でまだ購入できる本をまとめてあります。サインもいたしますのでご希望の方は ↑ からご連絡くださいね。

**インスタグラムやっています。フォローお願いします(^◇^)気軽な投稿はインスタのほうが頻繁です~*** ***フェイスブックはこちら。***