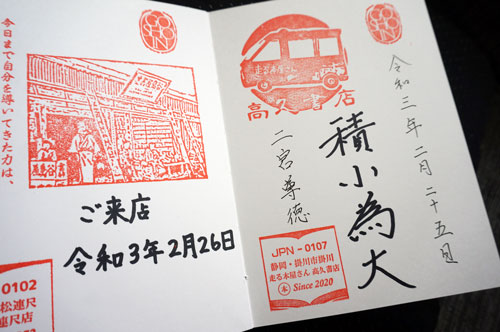

御書印というのは、御朱印の書店版といえばいいでしょうか。

“書店と人を結ぶ”#御書印プロジェクトは、2020年3月1日に始まりました。

まさにコロナ禍にスタートし、1年がたちます。

お友だちのSNSにあがっていたのを見て知りました。

協力している書店さんは全国にあり、御朱印のように集めて回る楽しみがありますね。

高久書店さんは、掛川の商店街から消えた本屋を地元に復活させたいという思いで、やはり昨年にオープンされました。

「心を込めて書かせていただきます」という店主さんの温かい言葉にジーン・・・

意味は 「小さい事が積み重なって大きな事になる。 だから、大きな事を成し遂げよう思うなら、小さい事をおろそかにしてはいけない」 。

尊徳の伝記『報徳記』の原文は 「小を積めば、則ち大と為る」 。

掛川市は、二宮尊徳の報徳思想が広まったところで、報徳思想に賛同した人々が作った「大日本報徳社」がいまに残ります。

大講堂は国の重要文化財。見学できるのがありがたいです!

「今日まで自分を導いてきた力は、明日も自分を導いてくれるだろう」

島崎藤村の「新生」より。

読んだことないですが、名言として知られている言葉のようですね。

しかし!!私小説といわれるこの「新生」、というか藤村!

実の姪をはらませて、自分はフランスに逃げていくってさ、どういうことさ????

なんというか、この時代の小説家って、こんな感じの人、多くないですか?

女性関係にルーズというか。小説家だけじゃないんだろうけど。

御書印に話を戻します。

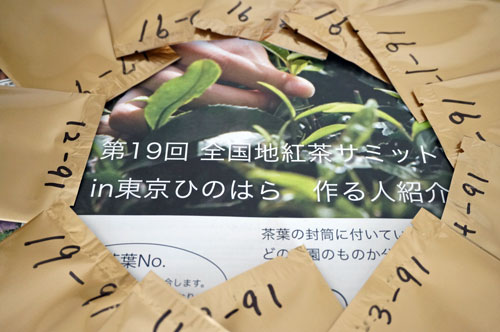

静岡県内ではこれをやっている書店が少ないのが悲しいですが、少しずつ集めていこうと思います!

楽しい!!(もともとスタンプラリーとか、好きな人間(#^^#))

本のお申込等のお問合せは奥田あてに!

こちらからどうぞ(goole form) 。返信はパソコンのフリーアドレスになります。受信拒否設定されていると返信メールが届かないので、数日たっても返信がない場合はお手数ですが設定を変更されるなど、お客様のほうで対処お願いします。

こちらからメールをしないということはございません。

携帯メールを使って送られてこられた方への私の返信がブロックされる例が多発しています。こちらでは対処のしようがありませんので、ご自身の設定を確認お願いします。

メールアドレスの入力ミス(打ち間違い)も過去ございました。再度フォームから入力をしてみていただくのも一案です。

これまで出版していただいた本がどんどん絶版になっています。原料高で増刷もないとのことです。新品でまだ購入できる本をまとめてあります。サインもいたしますのでご希望の方は ↑ からご連絡くださいね。

**インスタグラムやっています。フォローお願いします(^◇^)気軽な投稿はインスタのほうが頻繁です~*** ***フェイスブックはこちら。***